国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、「定額減税」(※1)が令和6年に実施されました。

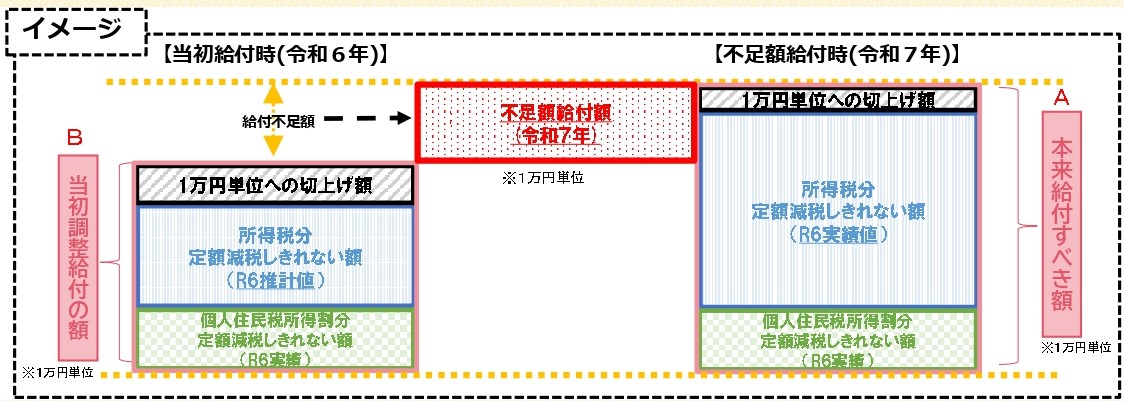

また、定額減税を実施した結果、元々の課税額が減税額より低いため定額減税しきれないと見込まれた方には、その額を基礎として「定額減税調整給付金(当初調整給付)」(※2)が支給されました(実施時期が令和6年夏頃であったため、この時点では令和6年分の所得税額がまだ確定していない時期でしたが、できるだけ早期に給付する観点から、当初調整給付では令和5年所得等を基にした「令和6年分推計所得税」を用いて算出されています)。

今回、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績等が確定したことにより、改めて給付金所要額を算出し、「本来給付すべき額」が昨年実施した「当初調整給付の額」を上回った方に対して、その不足分を追加支給(不足額給付)します。

(※1) 定額減税とは

納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税額から3万円、令和6年度個人住民税所得割額から1万円減税するものです。

例)本人、扶養親族等(同一生計配偶者、子ども2人)の4人世帯の場合

「本人」の令和6年分所得税減税可能額:3万円×(本人+扶養親族等3人)=12万円

「本人」の令和6年度個人住民税所得割額の減税可能額:1万円×(本人+扶養親族等3人)=4万円

支給対象者

令和7年1月1日時点で長野原町に住所を有する方で、次の1、2いずれかに該当する方

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

不足額給付1

「本来給付すべき額」が「当初調整給付の額」を上回っている方

支給額:上記の差額(1万円単位で支給)

※令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割額共に定額減税しきれている場合は支給対象外です。

※「本来給付すべき額」が「当初調整給付の額」を下回った場合にあっては、余剰金の返還は求めません。

不足額給付2

次の(1)から(3)のすべての要件を満たす方

(1)令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)

(2)令和6年分所得税に係る所得(令和6年中所得)と令和6年度個人住民税に係る所得(令和5年中所得)において、税制度上「扶養親族」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や合計所得金額48万円を超える方(扶養親族としても定額減税の対象外)

(3)低所得世帯向け給付金(※2)対象世帯の世帯主・世帯員 ではない

(※2) 「低所得世帯向け給付金」とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付(10万円)のいずれかの給付金のことを指します。

(8/18追記)

不足額給付2については、上記のほか、制度趣旨に鑑み、例外的に「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(※3)の要件に該当する方も支給対象となる場合があります。

(※3)令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロで、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方の内、以下ア・イ・ウの何れかに該当する場合を指します。

ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

支給額:原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

※「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、個別の状況により1~3万円

申請方法

給付対象となる方には、8月上旬以降、順次通知を発送します。なお、届いた書類により、申請の流れが異なります。

「支給のお知らせ」が届いた方

対象者:「不足額給付1」の対象となる方で、昨年、長野原町から当初調整給付を受給した方、公金受取口座の登録をされている方)(※4)

(※4) 令和7年6月16日頃までに登録済の方

お知らせに記載の内容に変更等が無ければ、手続きは不要です。

振込先を変更したい場合や受給を辞退したい場合は、 お知らせに記載の期限までに健康福祉課(電話:0279-82-2246)へご連絡下さい。必要書類を送付します。

〈注意事項 〉

・振込先の口座を変更される場合、変更の届出書を受理してからの処理となるため、「支給のお知らせ」に記載にされている振込日の振込が出来ない場合がございますので予めご了承下さい。

「支給確認書」が届いた方

対象者:「不足額給付1」の対象となる方で支給のお知らせ発送対象要件に該当しない方、 「不足額給付2」の対象となる方

支給確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入した上で、本人確認書類及び振込先口座情報がわかるもののコピーと支給確認書を返信用封筒に入れて投函してください。

提出期限は令和 7 年 10 月 31 日(金)(当日消印有効) です。

〈注意事項 〉

・振込は 、 確認書等を受理してから概ね1ヶ月程度かかります 。

・ご提出のあった確認書等に不備がある場合 、 確認の電話をさせていただく事があります。 確認に時間を要しますと振込までに1ヶ月以上かかる場合がありますので、 ご提出の際は記載事項や添付書類に不備が無いか今一度ご確認をお願いします。

・代理の方が申請又は代理の方の口座への振込 本人と同一世帯に属する者 ・ 法定代理人 ・親族等に限りますを希望される場合は 、 本人の他に代理人の方の本人確認書類も添付してください 。

・確認書等のご提出があった 方へ振込日等についての個別 のお知らせは発送しませんので予めご了承ください 。

・期限までに確認書等のご提出が無い場合は 、 本給付金の受給を辞退したものとみなします 。

その他

・本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

お問い合せ先

≪給付金の手続き等に関すること≫

健康福祉課 福祉係(給付金担当) 電話:0279-82-2246

≪定額減税や税額に関すること≫

税務会計課 住民税係 電話:0279-82-2247